こんにちは。イラストレーター・デザイナーのkisa(@kisa.ne.jp)です。

食品のパッケージは、売上を左右する大事な看板になります。

試食をさせてもらえる場合もありますが、大抵の場合、パッケージを見ておいしそうだなと想像してから購入します。

今回は、「視覚に基づいた味覚・嗅覚の表し方、食品パッケージの配色とデザイン効果」についてお伝えしていきます。

Contents

味覚を表す配色

レモンのような黄色は酸っぱさを、トウガラシのような赤は辛いなど、食品の色と味がリンクされているため、そのイメージに合わせた配色をすると味を連想しやすくなります。

嗅覚を表す配色

食品は味や見た目だけでなく、香りも大事な要素です。

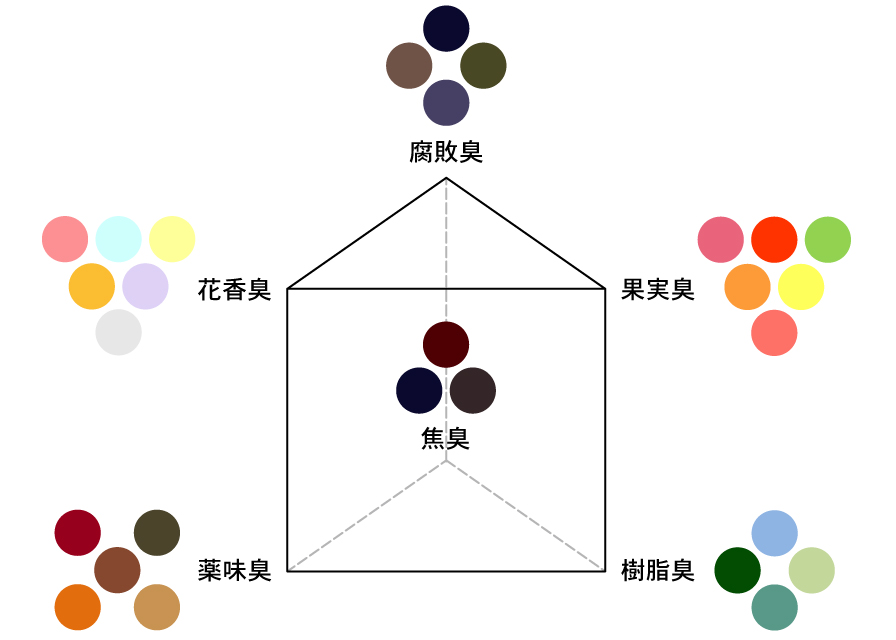

ドイツの心理学者、ヘニングは「嗅覚プリズム」という説を提唱しました。

ヘニングによれば、臭いは薬味臭、花香臭、果実臭、樹脂臭、焦臭、腐敗臭の6つに分かれるといわれています。

果物やラベンダー、ハーブなど、味覚と同様に、素材の色と嗅覚がリンクされています。

食品パッケージの配色・デザイン例

辛味

出典:根本八幡屋礒五郎

辛いものを食べると体温が上がるイメージで、暖色系がメインの配色になっています。

トーンをそろえた、パキッとした補色の青を取り入れることにより、いいアクセントになっています。

酸味

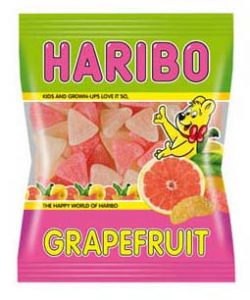

出典:三菱食品 ハリボー

青々とした皮のグレープフルーツや、ピンクグレープフルーツの色を使った、果実らしくフレッシュな配色です。

甘味

出典:Laduree

パステル調のピンクがベースで、彩度を抑えた赤と緑の配色が、甘いけど甘すぎないマカロンの上品さを表しています。

先ほどの辛味にも赤が使われていましたが、同じ色でも彩度が高いとポップで刺激的なイメージ、低いと落ち着いて上品なイメージになります。

カラーのトーンやベースカラーなど、配色の仕方によってまったく違う印象になります。

差別化を図る配色

出典:SUNTORY BOSS

コーヒーのパッケージは、一般的にはコーヒーらしさを出した茶色や黒が多いです。

ですが、コンビニにズラっと並んだ各社のコーヒーの中に、上図のようなレインボーのパッケージのコーヒーが置かれているとどうでしょう。

他社商品よりも目立ち、ベースカラーを変えることによって差別化を図ることができます。

※奇をてらった配色にしたために、食べてみたいと思わせることができなくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。

\ デザイン制作ならAdobe!最新版Illustratorを無料で試してみる /

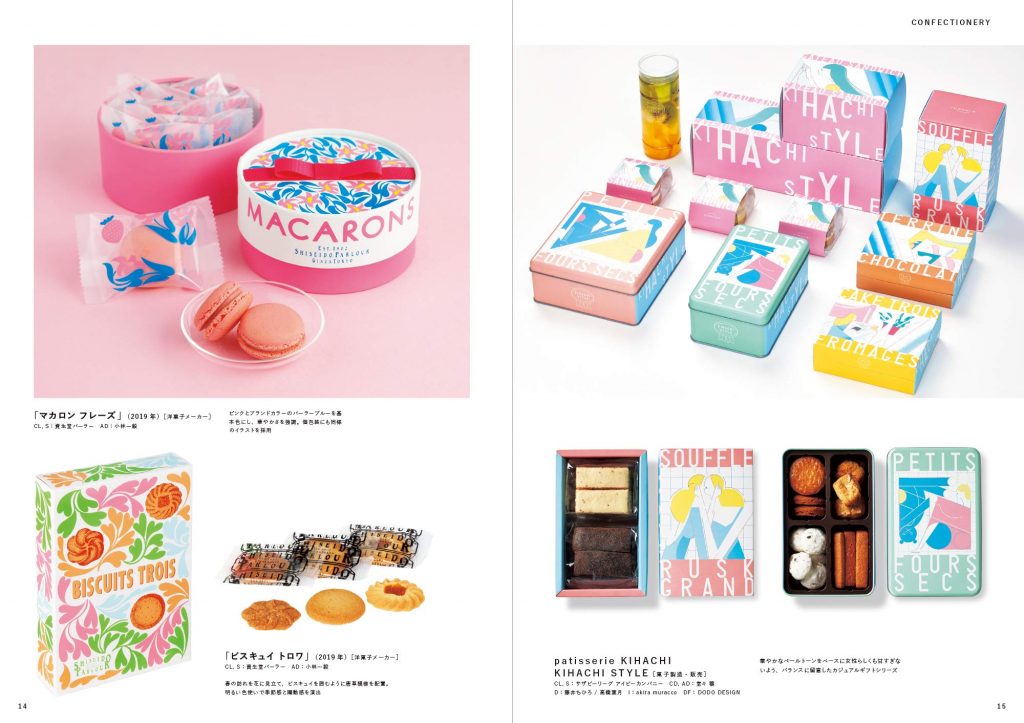

欲しくなる食品パッケージのデザイン

食品のイメージに合った配色や、デザインの参考になる書籍をご紹介します。

他にもトントン紙相撲ができる鬪雞まんじゅうや、魚がワインを丸呑みしたようなシーフード専門レストランのワインのパッケージetc…

ターゲット層に刺さり、思わずシェアしたくなるようなパッケージがたくさん掲載されています。

さいごに

食品パッケージの配色は、その食品の味やコンセプトを伝えたり、ブランディングにも大きな影響を与えます。

世の中に溢れるいろいろなパッケージデザインをリサーチしつつ、一番その食品のイメージに合って購入したくなる配色はなにか、最適なものを見つけ出してください。

パッケージデザイン・イラストのお見積りは無料

kisa illustration & designでは、インパクトのあるデザイン・イラストを制作しており、パッケージ制作の実績もございます。

お見積りは無料ですので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

「発注の前に細かい確認をしたい」「制作内容について相談したい」

などお気軽にご相談ください。